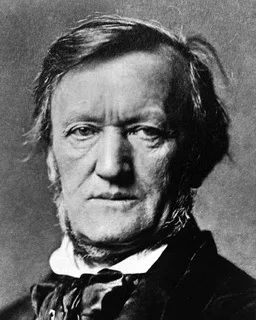

关于《帕西法尔》,首先让人联想到的就是哲学家尼采和音乐家瓦格纳。瓦格纳生于1813年5月22日;尼采生于1844年10月15日,比瓦格纳小31岁,他们相识在1868年11月。那时,瓦格纳的《纽伦堡的名歌手》已经完成了首演。在之后的15年间,尼采从最初对瓦格纳的而《帕西法尔》的上演是导致决裂的直接因素,纵观这漫长又短暂的十五年,其转变的原因和过程却十分复杂。

尼采在1876年《尼伯龙根指环》上演后发表的《不合时宜的考察》中写道:“《指环》是一个艺术家所能取得的最大成就”,四年后的1880年发表的《人性的,太人性的》中,却已经不点名地把矛头指向瓦格纳和他的音乐;在瓦格纳去世后5年,1888年尼采出版的《瓦格纳事件》是尼采对瓦格纳的最后清算,清算还要包括尼采生前没有出版的编辑稿《尼采反瓦格纳》。

在尼采看来,“瓦格纳的艺术是病态的”,“在瓦格纳的艺术中,以最诱人的方式混合了今天人人都极为必须的东西——那就是衰竭者的三大,即残忍、做作和痴呆。”显然,尼采这是从“内容情节和人物性格”方面来讨论瓦格纳艺术的。

二十一世纪的我们,既不会单纯地站在尼采的立场来反瓦格纳,也不会以瓦格纳的角度来藐视尼采。现代社会的多元性、兼容性促使我们重新认识瓦格纳,同时也可以理解尼采的极端态度。

《帕西法尔》的另一个涉及到问题是宗教性,然而教徒重视的是“信仰”,反宗教者则强调“存在”;如果信仰了,那么是否存在就不是问题了,宗教和他的反对者因此也就无法在同一个层面上来对话。尼采是从古希腊悲剧中阿波罗日神和狄奥尼索斯酒神的二元性来构建他的悲剧观(详见尼采著《悲剧的诞生》,周国平译),而瓦格纳的悲剧观则是建立在“救赎”的实现这一基础上,带有强烈的救世主意识,在《帕西法尔》中,“救世主”被赋予了人类性格,就是用“纯洁的同情心”来抵御从而实现圣杯骑士全体的救赎,不仅仅是安福塔斯一个人的救赎,甚至还包括了巫女昆德丽的救赎,尽管在瓦格纳的文本中,最后是用昆德丽的死来完成了她的自我救赎。

如今在拜罗伊特之外的其他欧洲剧院经常会是在复活节期间演出《帕西法尔》,由此可见《帕西法尔》具有和《马太受难曲》几乎相同的地位。但是,进入二十一世纪以来的各种“重构”演绎的《帕西法尔》又在很大程度上淡化了其宗教意义,从而发掘出《帕西法尔》中现代意义。我们可以把“重构”比作“盲人摸象”,这种具体而细微地诠释是很有意义的尝试,这已经不是单纯地诠释瓦格纳,而是用现代人的观点和意识去认识瓦格纳,所以是丰富了瓦格纳的表现形式。

2011年在布鲁塞尔上演的卡斯特鲁奇 (Romeo Castellucci) 导演版本,是现代重构版中最奇特的一部,整个制作完全摆脱了瓦格纳的文本,卡斯特鲁奇把他个人的游历见闻注入到歌剧中,有对环境保护的忧虑,甚至把第二幕设计为现代“屠宰场”。

2012年在拜罗伊特上演的赫尔海姆 (Stefan Herheim)版,则把帕西法尔、瓦格纳家族、纳粹德国联系在一起,其中积淀的大量历史和现实已经达到令人不愉快的程度。

俄罗斯导演切尔尼亚科夫 (Dmitri Tcherniakov)在欧洲各地导演的各种歌剧,几乎获得一致的倒彩,但我觉得2015年在柏林上演的《帕西法尔》却是一部佳作,这个制作把帕西法尔少年时留下的阴影归罪于他的母亲,是他母亲扼杀了他的爱情萌芽。如此大胆的构想是瓦格纳绝对没有想到的。

而古特 (Claus Guth) 导演的版本则把镜头对准了魏玛共和衰落时期的家庭——提图雷尔和他的二个儿子:安福塔斯、克林索尔,父子、兄弟间从矛盾、敌对直到和解,帕西法尔的出现从中起了重要作用,最终寄托了复兴魏玛共和国的希望。

2016年拜罗伊特上演的劳芬博格 (Uwe Eric Laufenberg)版,把寺做为克林索尔的城堡,矛头的指向似乎太过于明显了,但最终却是让帕西法尔把夺回来的圣矛丢进棺材中,圣杯骑士们也纷纷把十字架、圣母像、圣经等全都丢进棺材,表达了没有对立与隔阂的泛宗教意愿。

皮艾尔·奥迪2018年的新制作,则把重点放在美与丑、真与假的重新界定中,圣杯骑士和花童妖女都穿着裸体人皮,场上的景物被倒悬在空中,是颠倒?还是企图把被颠倒了的再颠倒回来?令人回味。

但是绝对不能把这些现代重构的《帕西法尔》简单地合并在一起,个体的结合并不会产生整体的结果。现代导演们的尝试仅仅是向我们观众展示一下多元的视角,其用意是启发观众,希望观众能对导演的“二度创作”用多元的思维去认识和理解,二十一世纪的观众已经不再停留在单纯的“接受”了。

在《帕西法尔》诞生后的一个世纪中,绝大多数的制作都是以瓦格纳的文本乃至瓦格纳所写的舞台布置来演出的。马林斯基剧院制作的《帕西法尔》首演于1997年,由英国导演托尼·帕尔默(Tony Palmer) 执导;2003重排导演是俄罗斯功勋艺术家马丽娜·米舒克 (Marina Mishuk),她参与了马林斯基所有瓦格纳剧的制作导演工作。马林斯基剧院的剧照来观察,这是一个比较传统的制作版本,其中也有不少亮点,首先是灯光的运用,大量的灯光变换,不仅是对情节段落的划分,也暗示了人物情绪的变化;其次,全剧三幕有不同的背景,每一幕中的背景也有变化,这些背景都和情节紧密结合,并且都十分精美。

在音乐方面,尼采指出“瓦格纳是音乐的败坏。他在音乐中猜度到刺激疲惫神经的手段。”瓦格纳的音乐确实具有非常强烈的“刺激”性,这种“刺激”发展到极端就是理查•施特劳斯的《莎乐美》、《埃莱克特拉》中的萎靡变态和歇斯底里。这种音乐按照尼采的观点甚至是“颓废”的。但是,如果我们从音乐的表现力上来看,则会发现瓦格纳是极大地开拓了音乐所能表达各类情感的能力,因此“败坏”仅仅是一种片面的观察,它代表了瓦格纳音乐的一方面,而不是全部!

以帕西法尔这个人物在全剧三幕中的表现来看,第一幕中帕西法尔的音乐很简单,几个“Das weiss ich nicht” (我不知道)的回答就勾画出“愚者”的特征。第二幕就开始呈多样化,从开始受到诱惑的“Das tu ich gern”(我来陪你们玩),发展到“Amfortas! Die Wunde! Die Wunde!”(安福塔斯——创伤!创伤)的惊呼,虽然这里并没有强烈的戏剧冲突,但人物的情感则发生了极度的变化,演变成内心的剧烈波动;最后对昆德丽的那句“你知道在哪里可以找到我”简直就像是大智若愚了。

第三幕,帕西法尔夺得圣矛归来后和古讷芒斯相见,互道一路的艰辛、圣杯城堡的衰落,然后接受洗礼 ,接着帕西法尔那段“今天的草地显得格外美丽”,音乐安详平静,有一种春回大地、万物复苏的气氛,仿佛是在歌颂造物主。最后帕西法尔用圣矛治愈了安福塔斯的伤,宣布“打开圣龛,让圣杯重见天日”时态度又是那样坚定从容,有一种君临天下的气势。在三幕中需要表现出三种各异的性格类型,让帕西法尔成为瓦格纳歌剧中最难的角色之一。

女巫昆德丽的演唱也是很有难度,她和伊索尔德、布伦希尔德都不同,昆德丽要演绎得具有极强的力,在第二幕中描述帕西法尔母亲的那段则是要表现出母爱的温柔,在遭到帕西法尔拒绝之后,她怀着渴望、带着诱惑、充满希望,感情充沛而态度坚决,那声“und lachte”(嘲笑)八度音程的跳跃不仅代表了人物内心的激烈矛盾,更产生一种跃入深渊的效果,最后对帕西法尔的诅咒又要带着疯狂和歇斯底里。昆德丽不仅有唱,在舞台上同时还要配合表演,所以扮演昆德丽的难度可想而知。在第二幕中,从母爱、诱惑、自责,爱情的苦恼、罪恶的欲望、神圣的召唤,到昆德丽对救世主的期盼,情绪不断发展变化,由此这一幕的音乐也成为全剧最具有戏剧性的部分。

古讷芒斯这个角色相对来说比较单一而没有大的起伏,始终保持着一位谆谆长者的态度;邪恶的化身克林索尔也是相同;安福塔斯就要复杂一些,他的痛苦不单纯是肉体上,更是心灵上的痛苦,所以也有歌唱家把他的音乐演唱得带有几丝狡诈的成分,这样也比乞求怜悯的哭诉更接近人物的本质。

2009年捷杰耶夫指挥马林斯基录制过《帕西法尔》的唱片,歌唱家都是国际大牌明星,而这次的演出则是全马林斯基的驻团班底,虽然两者没有可比性,但可以相信音乐的演奏风格是一致的。经过了十多年的演出实践,捷杰耶夫也对音乐的诠释产生了新的认识,对剧中一些铺垫性的叙述段落采用了不做渲染的处理,这样也使得节奏更灵活。

从已经公布的演唱阵容来看,几位歌唱家都是马林斯基剧院的中坚力量,其中有几位还是我们比较熟知的。如:帕西法尔的演唱者男高音米哈伊尔•维库和昆德丽的演唱者次女高音尤利娅•马托奇基纳,都曾在2016年10月跟随马林斯基在上海大剧院的《黑桃皇后》中亮相,维库还是主演此次演出的主演。古尔内曼茨的演唱者尤里•沃罗比耶夫2018年12月马林斯基演出中在江苏大剧院的《麦克白》中饰演班科,他那浑厚的男低音令人难忘。克林索尔的演唱者米哈伊尔•彼得连科则是活跃在欧洲各大歌剧院的著名歌唱家,2012年荷兰国家歌剧院演出版本中有蓝光发行,其中就是彼得连科饰演克林索尔。安福塔斯的演唱者瓦吉姆•克拉维茨,是马林斯基剧院的后起之秀。包括上场时间不多的六位花童,也都是马林斯基的主要歌唱家。这样的演出阵容组合代表了马林斯基雄厚的歌唱家实力,绝对不容小觑。

合唱在《帕西法尔》中是很重要的组成部分,主要分为圣杯骑士的男声合唱、克林索尔城堡花童的女声合唱,在圣杯仪式中也有一些四声合唱。在音乐上都有各自的风格,但是在力度的表现方面则有着丰富的变化,从2009年录制的唱片直到现在马林斯基的演出,合唱指挥一直就是安德烈·彼得连科(Andrei Petrenko),多年的实践,完全有理由相信这支合唱团不会让我们失望。

《帕西法尔》是瓦格纳根据拜罗伊特剧院独特的音响效果而度身定制的,所以在其他任何剧院上演此剧,都会遇到乐队和人声平衡的问题,这也是考验指挥家的关键时刻,既要适时地达到总谱上要求的效果,又不能淹没人声,虽然说歌唱家的能力也是重要的因素,但更重要的是指挥如何驾驭和调动乐队,捷杰耶夫率领马林斯基每年都要在圣彼得堡演好几场《帕西法尔》,有着极为丰富的经验,但这次却是第一次在江苏大剧院上演这部巨作,新的演出场馆,新的音响条件,音乐家、歌唱家、合唱团之间的平衡就显得非常突出和重要。这样的演出,让人充满期待,相信所有的期待与疑问在演出现场能够给出一个圆满的答案。(注:文中尼采著作的译文引自孙周兴的译本)

马林斯基剧院是圣彼得堡的象征,也是俄罗斯的标志。作为俄罗斯历史最悠久的音乐剧场,在过去两百多年里,其一直是俄罗斯歌剧与芭蕾的殿堂。自建成以来,马林斯基剧院的荣耀以及在国际上的声望,正是稳稳的建立在歌剧、芭蕾与交响乐——这三大基石之上。

马林斯基剧院的剧目主要来自柴可夫斯基、里姆斯基-科萨科夫、格林卡、穆索尔斯基、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇以及谢德林所创作的歌剧与芭蕾舞作品。在俄罗斯,与理查德·瓦格纳的歌剧结缘最深的,也非马林斯基剧院莫属。

过去25年里,有幸受瓦莱里·捷杰耶夫的带领,马林斯基剧院如今可以勇敢的说出,其已成为世界上最优秀的演出团体之一。

瓦莱里·捷杰耶夫被公认为当代俄罗斯指挥学派的杰出代表。1978年1月12日首次以指挥的身份在马林斯基剧院亮相,并上演了普罗科菲耶夫的歌剧《战争与和平》。1988年,瓦莱里·捷杰耶夫被任命为马林斯基剧院的音乐总监,并在1996年,他成为剧院的经理和艺术总监。

自捷杰耶夫掌舵后,开始创办作曲家周年纪念的重大专题节日,并逐渐形成传统。这些音乐节不仅演奏过那些脍炙人口的曲目,还将一些不为人知的佳作搬上舞台。在捷杰耶夫的不懈努力之下,马林斯基剧院让瓦格纳的歌剧重获新生,截至到2003年,《尼伯龙根的指环》全套歌剧已全部上演。这是近一个世纪以来,在俄罗斯首次完整制作并上演瓦格纳整套“指环”歌剧作品。

马林斯基管弦乐团在捷杰耶夫的率领下达到了前所未有的高度,不仅吸收了歌剧与芭蕾的众多剧目,而且还诠释了大量而广泛的交响乐曲目,包括贝多芬、勃拉姆斯、柴可夫斯基、、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇和其他重要作曲家的作品。

捷杰耶夫还是一些知名国际艺术节,诸如:白夜之星(1993年创建)和莫斯科复活节(2002年创建)在内的创始人和艺术总监。自2011年以来,他一直负责柴可夫斯基国际比赛委员会的组织管理工作。

瓦莱里·捷杰耶夫在众多国家的音乐与公共活动中,如:俄罗斯、亚美尼亚、保加利亚、德国、意大利、荷兰、波兰、法国和日本等国家,受到了广泛赞誉。